Mein Buch

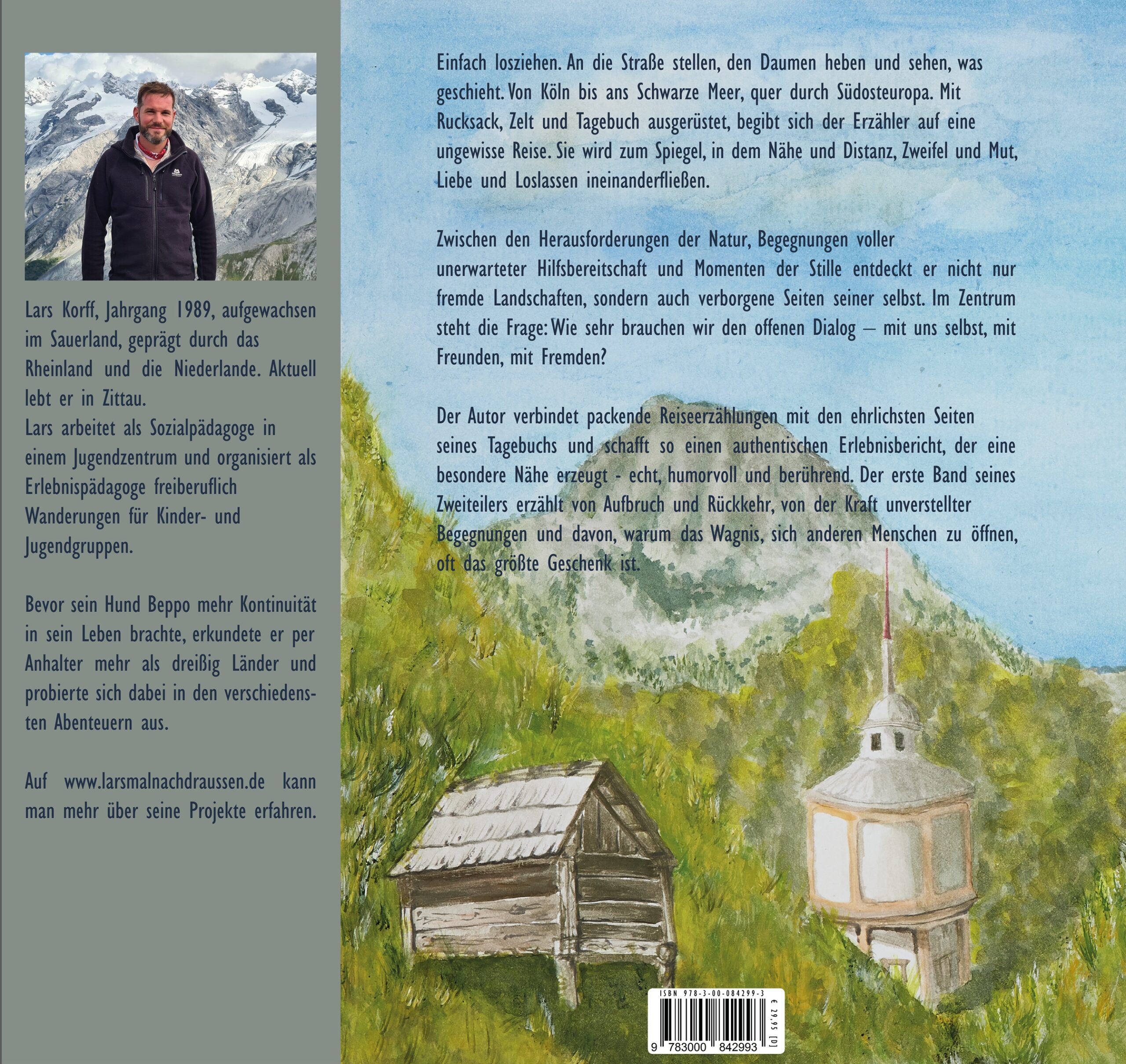

Von 2019 bis 2025 habe ich an einem Buch über meine Reise von Köln in den Iran gearbeitet.

Jetzt ist es endlich soweit! Ich bringe Band 1 (Von Köln bis zum Schwarzen Meer) im Eigenverlag am 11. November 2025 heraus und hier könnt ihr es bestellen.

Es ist ein Hardcover mit Umschlag (siehe unten) und wurde in der Buchbinderei Steek in Zittau von einem Meister seines Faches gebunden. Besser geht es nicht. Fünf Leseproben findet ihr hier unter dem Umschlag.

Buch kaufen: Überweist einfach insgesamt 31,69€ an https://www.paypal.com/paypalme/larskorff und vergesst nicht, mir dabei eure Email und Versandadresse mitzuteilen. Ich stelle auch gerne eine Rechnung aus. Ich schicke immer Samstags Exemplare raus.

EBook kaufen: Wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr das Ebook für 9,99€ bei Amazon kaufen.

Empfehlt das Buch gerne weiter, wenn es euch gefällt oder schreibt mir ein Feedback über das Kontaktformular.

Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Lesen!

Leseproben

Freitag, der 12. Juli

Sieben Uhr. Der Wecker klingelte schrill. Ich öffnete die noch schweren Augenlider, woraufhin meine Pupille die wenigen, in meinem Zimmer übrig gebliebenen Dinge scharf stellte. Zuerst nahm ich den hölzernen, leer geräumten Schrank neben einigen mit Filzstift beschrifteten Umzugskartons wahr. Mehrere Pflanzen, die in der nächsten Zeit von anderen Personen versorgt werden mussten, standen etwas übernässt in den Ecken. Gestern noch, kurz vor dem Schlafengehen, hatte ich sie gegossen, sodass sie für die ersten Tage nach meiner Abreise versorgt waren. Links neben mir stand an den Schrank gelehnt ein klobiger, prall gefüllter Reiserucksack, an den mit kleinen Spannbändern ein Paar Bergschuhe und eine grün-braune Isomatte befestigt waren. Das Petrol des Rucksacks blendete mich, da die Sonne auf den hellen Deckel schien und direkt in mein Gesicht fiel. Ich wischte mir den Schlaf aus den Augen und gähnte laut. Das tat ich mehrmals, bis ich die Geräusche auf der Straße nicht mehr ignorieren konnte.

Schon seit nunmehr sechs Jahren lebte ich im lebendigen Brennpunkt Köln-Kalk an einem Platz mit relativ günstigen Mieten, an dem sich die sozialen Probleme jedoch konzentrierten. Vor dem grell leuchtenden Supermarkt warteten unerzogene Kläffer auf ihre angetrunkenen Besitzer, die zum Frühstück das ersehnte Bier erstanden. Die aufgeregten Fußhupen schienen so überfordert mit der Situation, dass sie sich bellend fast selbst an der Leine strangulierten. Die Menschen, die gar kein Geld hatten, schnorrten sich den Kaffee und Alkohol zusammen und schimpften denjenigen böse hinterher, die sie dabei kühl ignorierten. Auf der von Plastikmüll gesäumten Straße sah ich kleine Glasscherben auf dem Boden, die in der Morgensonne glänzten und etwas weiter, an der Ecke des Blocks, trafen sich zwielichtige Männer, deren Bargeld in ihren Taschen wahrscheinlich gewaschener als ihre Klamotten war. Trotz alldem fühlte ich mich hier eine lange Zeit wohl. Neben diesen Gestalten liefen zum Beispiel drei Arbeiter vorbei, die sich angeregt und wild gestikulierend miteinander unterhielten. Sie machten Witze, grüßten im sympathischen Kölschen Ton die Leute im Vorbeigehen und veränderten die angespannte Situation dadurch zu einem charmant-tragischen Schauspiel. Und auch die rüstige Silvia in ihrem kleinen Café namens „Frühstart“ drang mit ihrem motivierten, gut gelaunten „Morgäään“ direkt in mein Ohr.

Ich mochte mein bodenständiges Viertel, das mir sehr ans Herz gewachsen war – doch sollte es an diesem Tag ein letztes Mal Teil meines Alltages sein. Schon seit mehreren Wochen ignorierte ich diese Tatsache ganz bewusst – zu groß waren meine Bedenken, den Verlauf meines Vorhabens mit Erwartungen oder Wünschen gefährden zu können. Ich wollte völlig unbefangen starten, deshalb beschäftigte ich mich eher damit, meinen Rucksack zu packen, als Routen zu planen. Ein paar meiner Freunde und Bekannten nannten es leichtsinnig, ich nannte es viel eher „präventives Vermeidungsverhalten von zu viel Planung zwecks Sicherstellung des Abenteuergehaltes.“ Bei der Frage, wie meine Vorbereitung aussah, antwortete ich meist so etwas wie: „Der erste Schritt meiner Vorbereitung ist, ohne Vorbereitung zu starten. So hoffe ich mich dem, was mich erwartet, bestmöglich öffnen zu können. Idealerweise unvoreingenommen und möglichst ungefiltert.“

Doch je näher die Reise rückte, desto nervöser wurde ich. Schon im März, als der Frühling endlich anklopfte, war ich eigentlich bereit zur Abreise gewesen. Da ich mir jedoch vorgenommen hatte, meinen Job als Schulsozialarbeiter an einer Grundschule bei Köln bis zum letzten Schultag abzuleisten, verschob sich dies bis zum Juli. Das Ende des Schuljahres rückte zunächst unerträglich schleppend heran, dann immer schneller und schließlich – wie immer – viel zu schnell. Bis es dann schließlich so weit war.

Ich stieg zügig aus dem Bett, denn ich wollte an meinem letzten Arbeitstag nicht zu spät kommen. Der Kaffee lief jedoch an diesem Tag ironischerweise besonders schwergängig durch das Pulver: Ewig passierte nichts, bis die ersten Tropfen schließlich in langsamen Abständen auf den Boden der Kanne aufprallten und danach wieder in die Luft geschleudert wurden. Darin vertieft, fühlte ich trotz dieser Langsamkeit eine Unruhe in mir, tippelte mit den Fingern auf der Arbeitsplatte herum. Dann endlich goss ich das braune Gold in eine übergroße Tasse und mit jedem Schluck schärfte sich mein Blick – der alltägliche Vorgang eines Kaffee-Liebhabers. Ich starrte mit zwar kleinen Augen, aber forschendem Blick auf die großflächige Weltkarte, die an der weißen Küchenwand hing. Ich sah einige feine, schwarze Linien, die sich von Köln aus in verschiedene Richtungen über Gebirge und Ebenen über drei Kontinente erstreckten. Für mich waren es Erinnerungen an vergangene Abenteuer und noch immer wirkten sie nach, wenn meine Augen diesen filigranen Reiserouten folgten.

Plötzlich merkte ich, wie es auf meinem Oberschenkel heiß wurde. „Ahh, verdammt!“, schrie ich auf und ließ dabei die schwere Tasse auf den Boden fallen. Ich wischte die braune Brühe auf, legte die weißen Keramikscherben in den Mülleimer und schlüpfte schnell in eine neue, saubere Hose. Dabei bemerkte ich, dass die Zeit mal wieder gegen mich zu arbeiten schien. „Oh nein, schon halb!“ Ich packte blitzschnell meine Arbeitstasche, lief aus der Wohnung hinaus und erwischte im letzten Moment meinen Bus, die Linie 978 nach Hürth – Berrenrath.

Endlich beruhigte sich mein Puls. „Hoffentlich wird meine Abreise nicht auch so hektisch“, dachte ich vorausahnend und schaute etwas verloren aus dem Busfenster auf die Straßen Kölns, in denen die Menschen bereits den Tag begonnen hatten und beschäftigt umher stromerten. Mittlerweile waren auch die letzten Wolken am Himmel durch die Sonne verdrängt worden und sie schien hell durch den blühenden Baumwipfel einer Linde. Trotzdem wehte ein angenehm kühlender Wind, was gar nicht mal so oft in Köln vorkam.

Ich freute mich für die Kinder, dass ihnen das Wetter am letzten Schultag so gut gesonnen war – besser konnte man in die Ferien kaum starten. Als ich endlich meine Schule erreichte, erschrak ich jedoch kurz. Ich schlug mir mit der flachen Hand auf die Stirn. „Natürlich! Der letzte Schultag!“ In meiner Aufregung hatte ich ganz vergessen, dass an diesem Tag nie planmäßiger Unterricht auf dem Programm stand. Stattdessen wurden traditionell die Viertklässler in einer feierlichen Zeremonie aus ihrer Grundschulzeit verabschiedet. Diese Feierlichkeit sollte auf einer großen Wiese direkt vor der Schule stattfinden. So viel Trubel konnte ich in meiner aktuellen, gedankenvertieften Stimmung eher weniger gebrauchen.

Vor der Bushaltestelle, an der ich aussteigen musste, hatte sich bereits eine Traube von Eltern zusammengefunden, die aufgeregt umher wuselten. Schnell huschte ich hinter dem Bus vorbei und versuchte jeglichen Kontakt mit den gesprächigen Eltern zu vermeiden, die sich für gewöhnlich wie Raubtiere auf mich stürzten, sobald sie mich sahen – ein Nebeneffekt der Arbeit eines Schulsozialarbeiters, der mit beinahe allen Schülern samt Eltern in irgendeiner Weise etwas zu tun hatte. Ich versuchte, mich unauffällig in eine eher ruhige Gruppe einzuordnen, legte mein Handy an mein rechtes Ohr, gab vor zu telefonieren und stellte mich schließlich in die Nähe einiger Lehrerinnen. Ich grüßte Biggy, meine Schulleitung und war direkt ein wenig wehmütig, dass dies unser letzter Tag zusammen im Arbeitskontext war. Sie war die einfühlsamste, entspannteste und fairste Schulleitung, die man sich wünschen konnte. „Geschafft!“, dachte ich erleichtert und beobachtete dann die Verabschiedungs-Szenerie aus dem Hintergrund.

Die Eltern fotografierten unaufhaltsam, um den Abschluss der Grundschulzeit ihres Kindes festzuhalten. Deren Geschwister hüpften aufgeregt auf der Wiese und anliegenden, quietschgelben Hüpfburg umher. Blecherne Popmusik schallte aus einer Musikbox, die auf einem wackeligen Stativ stand und jederzeit drohte, umzufallen. Ich machte es mir zur Aufgabe, diese zu stützen und stellte mich deshalb unauffällig dahinter – so war ich dem Lärm der Lieder, in denen pathetisch die Freiheit besungen wurde, zumindest nicht von vorne ausgesetzt. Den Eltern und Kindern schien die Musik zu gefallen. Offensichtlich war es für eine solche Festivität genau die richtige Musikauswahl. Ich blieb hinter der Box weiterhin in Deckung vor gesprächigen Eltern oder aufgeregten Kindern und freute mich aus sicherem Abstand über die ausgelassene, feierliche Stimmung. Noch war ich nicht bereit, mich in die Menge zu begeben.

Dann war es schließlich soweit – der Höhepunkt der kleinen, aber für die Beteiligten unfassbar großen Zeremonie war gekommen. Die Viertklässler erhielten von ihren Paten aus der ersten Klasse jeweils einen mit Helium befüllten Luftballon in den verschiedensten Farben. Daran befestigt hing eine lange Kordel mit bunt verzierten Postkarten, die von Klassenkameraden mit guten Wünschen bemalt, beschrieben und geschmückt worden waren. Es war einfach alles viel zu süß, um wahr zu sein und zeigte mir ein weiteres Mal, warum es so bereichernd für mich gewesen, an einer Grundschule gearbeitet zu haben: Neben dem Lohn gab es einen Einblick in wichtige, bedeutende Entwicklungsmomente von Kindern. Ein so schönes Bild von Menschen, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen, bei der Arbeit miterleben zu dürfen, war tatsächlich ein besonderes Privileg.

Nach einer ergreifenden, kindgerechten Rede von Biggy ließen die Kinder die bunten Luftballons gleichzeitig in die Luft steigen und alle Beteiligten schauten gemeinsam in den Himmel – ein bewegender Moment. Mit meinen Augen verfolgte ich die einzelnen Ballons, wie sie langsam dem Himmel entgegentrieben. Immer wieder schwenkte mein Blick dabei in die freudigen Gesichter der Kinder und Eltern, sodass ich nicht anders konnte, als breit zu Grinsen. „Wie toll, dass auf meiner Arbeit solche herzlichen Dinge passieren“, dachte ich.

Es wirkte fast verrückt, die Verlässlichkeit meiner Arbeitserfahrungen bald gegen die Ungewissheit des Unbekannten zu tauschen. „Hier gibt es ebenso Abenteuer, die es täglich gemeinsam zu bestehen gilt. Wieso verlasse ich diesen Ort eigentlich?“, fragte ich mich beim Anblick der spielenden Drittklässler, die ich im folgenden Schuljahr mindestens genauso gerne verabschiedet hätte. Während die Farben der Ballons sich allmählich im Blau des Himmels verloren, bis sie schließlich ganz verschwanden, schlich ich mich unauffällig ins Schulgebäude. Ich wollte schon einmal in die Sporthalle vorgehen, wo bei Kaffee und Kuchen und einigen Danksagungen die Zeugnisse verteilt werden sollten. Ich freute mich darauf, dieses Ritual aus sicherer Entfernung im Hintergrund miterleben zu dürfen. Zum Glück war ich schon in der vergangenen Woche durch die Klassen gegangen, um in Ruhe Lebewohl zu sagen – so konnte ich mich heute ein wenig aus der Affäre ziehen. Große Abschiede waren einfach nicht mein Ding.

In der langen Eingangshalle, die zur Sporthalle führte, entdeckte ich bereits einige Grüppchen von Eltern, die wie ich vor dem großen Trubel geflüchtet waren. Sie unterhielten sich leise, sodass sich ihre Stimmen in dem Gang verloren und dadurch ein buntes Gemurmel entstand. Plötzlich drang eine laute, quäkende Stimme glasklar und auf direktem Wege in meine Ohren. „Haaallooo!!!“, rief Emily aus der dritten Klasse mir von weitem zu, sodass ich zusammenzuckte. Ich kannte sie und ihre Eltern schon seit der Einschulung und selten fand eine AG mit mir statt, ohne dass Emily daran teilnehmen wollte. Sie war ein Fan von mir – und ich von ihr. Ich mochte ihre kindliche Neugier, mit der sie mich immer wieder inspirierte, selbige im Alter nie zu verlieren. Sichtbar erfreut über die Ablenkung kam sie auf mich zu gerannt und sagte: „Und? Gehst du wirklich bis nach Orient?“, fiel sie mit der Tür ins Haus, direkt und ehrlich. Auch diese Eigenschaft gefiel mir. „Was ist denn jetzt genau das Ziel? Mein Vater meint, Orient ist gar kein Land.“ Ich grinste. „Emily. Ich möchte bis in den Iran reisen, so heißt das Land. Da gibt es Wüsten und hohe Berge. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber manche Leute sagen, dass es dort fliegende Teppiche gibt. Bezüglich des Laufens. Ich benutze nicht nur meine Füße, sondern auch sicher einmal den Zug oder ein Schiff.“

Ich behielt es lieber für mich, dass ich nur mit einem Rucksack, Kocher und Zelt unterwegs sein würde und nicht wüsste, wo ich schlafe. Zu erwähnen, dass ich in fremde Autos steige, befand ich im Gespräch mit einer Drittklässlerin ebenfalls für äußerst pädagogisch unklug. „Weißt du schon, welchen Weg du nimmst?“, fragte sie mich, wobei sie ihren Kopf leicht nach links neigte und mich mit ihren hellblauen Augen beinahe fixierte. Ich freute mich über diese durchaus berechtigte Frage – die ich jedoch selber nicht beantworten konnte – und versuchte die Antwort darauf in leicht verständlicher Sprache in Worte zu fassen: „Nicht genau, Emily, aber wenn ich einen Kompass herausholen würde und die verschiedenen Himmelsrichtungen sehe, weiß ich zumindest schon einmal, in welche Richtung ich möchte. In Richtung Südosten nämlich.“ Ich deutete auf die große Schuluhr, die im Flur hing: „Wenn Köln jetzt ganz in der Mitte dieser Uhr wäre, dann würde ich von da aus zwischen der Vier und die Fünf durchlaufen. Nach einer langen Zeit komme ich dann irgendwann an mein Ziel.“ „Ahh, mit einem Kompass!“ Ihre Frage schien beantwortet. Sie rollte ihre Augen nach oben, als ob sie sich vorstellte, wie ich mit einem Kompass in der Hand „nach Orient“ laufe.

Dann wurde unser Gespräch jäh unterbrochen und von immer lauter klingenden Stimmen aus der Richtung des Haupteinganges übertönt. Die Veranstaltung auf der Wiese schien beendet, die Menschen strömten in Richtung Sporthalle und ich ergriff erneut die Chance, unauffällig in der Menge zu verschwinden. „Emily, ich geh da jetzt auch hin. Bis später!“, verabschiedete ich mich.

Plötzlich nahm ich eine mir bereits gut bekannte Stimme hinter mir wahr. „Du musst auf jeden Fall einen Platz nahe der Bühne finden“, wurde nett, aber bestimmt an mich herangetragen. Verdutzt drehte ich mich um, entgegnete: „Wieso? Ich muss ehrlich sagen, dass ich eher so Team letzte Reihe bin heute, Biggy!“ Sie lachte und ich erkannte sofort in ihrem Blick, dass es nicht die letzte Reihe für mich werden würde. „Wie wäre es mit Team erste Reihe? Du glaubst doch nicht, dass du hier ohne eine gebührende Abschlussfeier herauskommst. Komm‘ mal mit!“ Ich schluckte und mir wurde auf Anhieb sehr warm. Es war dieser Moment, in dem das Herz kurz hüpft. Ich ging durch den langen Gang mit ihr zusammen in die Turnhalle und bemerkte, wie es auf einmal immer schneller pochte.

Als ich durch die hölzerne, massive Turnhallentür ging, erwartete mich bereits die gesamte Schülerschaft, Eltern, Lehrer, OGS-Mitarbeiter, Hausmeister und nicht zuletzt Sonja, unsere Sekretärin. Für mich stand ein leerer Stuhl auf der improvisierten, ebenerdigen Bühne bereit und Biggy bat mich, Platz zu nehmen. Ich setzte mich mit wackligen Beinen, blickte in die Gesichter der Menschen, mit denen mir die tägliche Arbeit bisher unglaublich viel Freude bereitet hatte. Die Carl-Orff-Grundschule in Hürth hatte wirklich ein ganz besonders liebenswertes Kollegium.

Biggy trat an das Mikrofon, klopfte zweimal auf das Mundstück, räusperte sich und begann mit feierlicher Stimme eine Dankesrede. „Wie du sicherlich weißt, verlässt hier keiner die Schule ohne den Abschied, der ihm zusteht. Und da du so viel für die Schule gemacht hast, ist es nur passend, wenn wir dich an diesem sonnigen Mittag, an dem wir alle beisammen sind, gebührend verabschieden. Im Namen der gesamten Schule wünschen wir dir eine spannende, ereignisreiche, aber auch sichere Reise.“

Dann kam jede einzelne Klasse nacheinander zu mir nach vorne. Ein Schüler sagte im Namen der Klasse einen eingeübten Satz auf und überreichte mir daraufhin gemalte Bilder, geschriebene Texte und manchmal auch ein kleines, nützliches Geschenk. Dann sagte mir jeder Schüler der jeweiligen Klasse Lebewohl, in dem er mir winkte, mich umarmte oder die Hand gab. Viele weinten dabei – kindliche Emotionen halt. Roh, ungefiltert und authentisch.

Das ganze Prozedere lief wie ein kitschiger Film vor mir ab und ich fragte mich, wie lange ich es noch aushalten könnte, bis mich meine eigenen Gefühle übermannten – mittlerweile saß ich gefühlt eine halbe Stunde auf dem Stuhl. Trotzdem schien es wichtig für die Schüler, mich in diesem Stil zu verabschieden, deswegen riss ich mich zusammen und tat ihnen den Gefallen.

Als Boris aus der Löwenklasse mir eine Taschenlampe gab und stotternd vor Aufregung von seinem zerknüllten Zettel ablas, hatte ich jedoch Mühe, meine Tränen zurückzuhalten. Er sagte: „Wenn du mal im Dunkeln stehst, dann hilft dir diese Taschenlampe. Vielen Dank für die schöne Zeit mit dir an unserer Schule“. Eine immer dickere Schicht aus Tränen legte sich über meine Augen und sorgte dafür, dass ich die Umgebung ab dann nur noch verschwommen wahrnahm. Die Flüssigkeit lief über meine Wangen, bahnte sich ihren Weg zu meinen Mundwinkeln, in denen ich das Salz schmeckte.

Irgendwie schaffte ich es schließlich, etwa dreihundert Schüler zu verabschieden. Doch mit dem Abschied der Schulklassen war es noch nicht genug. Das Lehrerkollegium sang für mich ein selbst geschriebenes Lied und sorgte endgültig dafür, dass ich mich in einem von Emotionen überladenen Traum wähnte. Zu schön, um wahr zu sein. Zu intensiv, um noch differenziert fühlen zu können.

Dann endlich erhielten die Kinder ihre Zeugnisse, sodass der Fokus sich verschob, ich wieder ein bisschen Luft holen und mir dabei die Tränen von der Wange wischen konnte. Die gesprächigen Eltern zu verabschieden und sich nicht in eine Art Beratungsgespräch verwickeln zu lassen, war dann nur noch die Kür in einer Disziplin, die mir immer wieder zeigte, mit wie vielen Menschen ich indirekt zusammenarbeitete.

Der Sekt im Lehrerzimmer – die Aufsichtspflicht war nach den Zeugnissen beendet – half mir dann schlussendlich doch noch dabei, einen lockeren Abschied aus dem Vormittag zu machen. Biggy erkundigte sich neugierig bei mir: „Sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, diese Strecke trampen zu wollen? Wie kommt man auf so etwas? Wieso nicht mit dem Flugzeug oder Zug?“ Es sprudelte aus mir heraus, denn an den Ursprung meiner Abenteuerlust erinnerte ich mich noch genau. An das Fenster mit Blick auf den im Bau befindlichen Schulhof gelehnt, erläuterte ich ihr den Hintergrund für meine Motivation, den Daumen an der Straße herauszuhalten:

„Nun, als ich mit 19 Jahren einen Freiwilligendienst in Gorey – das ist im Westen von Irland – absolvierte, lernte ich Lisa aus Montana in den USA kennen. Sie war etwa zwanzig Jahre älter als ich, hatte dementsprechend viel Erfahrung mit dem Reisen – viel davon per Anhalterin. Sie erzählte mir davon, wie sie auf den meisten ihrer Reisen zum Übernachten nur das Zelt mitnahm, um völlig flexibel zu bleiben. Eines Wochenendes beschlossen wir wieder einmal, gemeinsam die Gebirge Irlands erkunden zu wollen. Sonst nahmen wir immer den Bus, aber dieses Mal fuhren wir dorthin per Anhalter. Wir lernten interessante Leute kennen, die auf dem Weg zu den unterschiedlichsten Zielen aus den verschiedensten Gründen waren. Sie ließen uns an ihrem Leben für einen Moment teilhaben. So hatte ich am Ende unseres Wochenendausfluges das Gefühl, die Menschen in ihrem authentischen Alltag erlebt, ja, vielleicht sogar einen Querschnitt der Gesellschaft dort kennengelernt zu haben. Lisa sagte mir: „Du musst lediglich den Rucksack aufsetzen und den Daumen heraushalten, der Rest passiert im Moment.“

Mit Kuchen in dem Mund hörten Biggy und zwei andere Kolleginnen interessiert zu, also fuhr ich fort: „Seit Irland sind nun elf Jahre vergangen, seitdem konnte ich auf Reisen nie wieder darauf verzichten, auch weiterhin die Leute auf ihren Wegen für eine kurze Zeit zu begleiten – das hat mich bis heute geprägt. Mal reiste ich mehrere Monate durch Südamerika, verbrachte einige Wochen auf Island oder einfach nur ein Wochenende in der Eifel. Aber immer versuchte ich das Trampen einzubauen, um diesen Reisestil konsequent weiter zu pflegen.“

Biggy lächelte und sagte: „Spannend. Aber bezüglich des Im-Moment-Seins …“ Sie reichte mir ein viel zu volles Sektglas, was sie wiederum von einer anderen Kollegin in die Hand gedrückt bekam. „Trink noch einen in diesem schönen Moment. Es fangen genau jetzt die Ferien an“, schallte es durch den Raum und lautstark stieß das Kollegium auf das erfolgreich beendete Schuljahr an. Grundschullehrerinnen in einem harmonischen Kollegium sind übrigens Meisterinnen im Sekt trinken – da spreche ich aus Erfahrung.

Ich dankte all meinen Kolleginnen und Kollegen, honorierte sie für die gute Zusammenarbeit, indem ich sie fest umarmte und gab schließlich als letzte Amtshandlung meine Schlüssel ab. Erschöpft, aber irgendwie auch zufrieden fuhr ich mit dem Bus in Richtung noch-Zuhause.

Zurück in der Wohnung fiel ich wie ein Stein auf mein Sofa und genoss die Stille um mich herum. Mein Atem verhielt sich zunächst sehr ruhig, zitterte dann jedoch immer mehr, bis schon wieder dicke Tränen meinen Wangen herunterliefen. Abrupt wurde ich von einem intensiven Gemisch aus Emotionen überwältigt, die meinen Kopf völlig durcheinanderwirbelten. Glück, Freude, Freiheit, aber auch Abschied und Ungewissheit bestimmten meinen Zustand. Mir wurde bewusst, dass es mir nun sichtlich schwerfiel, von hier auf jetzt aufzubrechen, wissend, meinen Alltag hinter mir gelassen zu haben.

Mittwoch, der 24. Juli

Dreimal klopfte es an der Tür. Zwar öffnete ich die Augen nicht, jedoch war ich mit meinen Ohren direkt anwesend. „Breakfast“, schallte eine hohe Stimme durch die Tür in meine Richtung. Als ich nach einigen Sekunden realisierte, wo ich mich befand, schlussfolgerte ich, dass das Frühstück im Preis des Zimmers mit inbegriffen sein musste. Ich schaute auf die Uhr, die etwas schräg an der Wand hing und erkannte, dass es bereits neun Uhr war.

Blitzschnell zog ich mich an, flitzte die Treppe herunter und setzte mich in dem bereits leeren Speisesaal an einen Tisch, an dem ein grimmig aussehender Mann mit starrem Blick Essen servierte. Er wirkte nicht wie eine Küchenkraft, sondern viel eher wie jemand, der sich aus einer Fabrik hier her verirrt hatte und sich dementsprechend auch verhielt: Er hatte eine Zigarette im Mund und stellte mir direkt neben das Frühstücksei einen Aschenbecher hin. Auf dem Tisch stand eine orientalisch verzierte Kaffeetasse und auf der Untertasse lagen Kardamomsamen. Auf einer Reise nach Palästina vor etwa vier Jahren hatte ich diese Art des Kaffees bereits kennengelernt, deswegen schlussfolgerte ich, dass ich mich nun im ehemaligen Einflussbereich des damaligen Osmanischen Reiches befinden musste. Zu meinem viel zu klein ausgefallenen Kaffee gab es ein paar Brote, die ich mir schmierte und in Frischhaltefolie einpackte, um sie später als Lunchpaket nutzen zu können. Dann breitete ich meine Landkarte aus und schaute, in welche Richtung ich mich als nächstes bewegen wollte. Ich sah darauf einen Nationalpark, dessen Name der gleiche war wie der Fluss, der durch Bihać fließt. „Una“, flüsterte ich mir selber zu, während ich den letzten Schluck Kaffee trank.

Dieser Nationalpark lag nur etwa zwanzig Kilometer Luftlinie entfernt, deswegen beschloss ich kurzerhand, dorthin aufzubrechen. Meine Wanderung in den Alpen in Slowenien war bereits sechs Tage her und in meinem Körper fühlte ich klar und deutlich, wie es mich wieder in die Natur zog. Also packte ich meine Sachen und erreichte nach kurzer Zeit die Straße, die zum Nationalpark Una führte.

Ich überquerte den türkis leuchtenden, kristallklaren Fluss, der sich durch das Zentrum schlängelte und erkannte viele kleine Bars und Bistros, deren Terrassen direkt an das Ufer grenzten. Viel mehr gab es aber nicht zu sehen. Ein paar nette Cafés und Einzelhandelsläden säumten sich in einer Art Flaniermeile, wo Popcorn- und Eisverkäufer um Kunden buhlten und für mich gänzlich unverständliche Worte schrien. Sie standen dicht an dicht neben mehreren zerfallenen Gebäuden, in die obdachlose Geflüchtete ein und aus gingen. Ich spazierte entlang des Flusses und erreichte nach einer halben Stunde etwas außerhalb der Innenstadt die Busstation, die ziemlich heruntergekommen auf mich wirkte. Das Dach aus Wellblech war an einigen Stellen durchgerostet und wurde geflickt mit Blech, auf das Ziegelsteine zur Beschwerung gelegt waren. Die Busse hatten alle Mühe, bei der Einfahrt in den Busbahnhof den zahlreichen Schlaglöchern auszuweichen und die Schilder mit Fahrtinformationen sahen so vergilbt aus, sodass die Fahrgäste ganz nah an die Tafel gehen mussten, um die Abfahrtszeiten lesen zu können. Ich ging in die Eingangshalle, in der die Menschen träge vor Standventilatoren auf ihre Busse warteten und sich zusätzlich mit ihren Fahrkarten Luft zu fächerten – ich teilte ihre Stimmung, denn es war schon wieder extrem heiß. Die Frau am Verkaufsschalter teilte mir mit, dass der nächste Bus in Richtung Nationalpark erst in zwei Stunden fuhr, also stellte ich mich an die Straße und versuchte bis dahin mein Glück per Anhalter.

Glücklicherweise fand ich – es war bereits über dreißig Grad im Schatten – eine Hecke, die mich ausreichend vor der Sonne schützte. Die Autos rauschten an mir so nah vorbei und hupten dabei wie wild, dass ich manchmal blitzschnell zurückweichen musste. Nach einer Weile in der Hitze war ich kurz davor, zu resignieren, in die Wartehalle zurückzukehren und auf den Bus zu warten. Doch etwas hielt mich zurück: Ich erkannte zwei andere, scheinbar noch sehr junge Backpacker gegenüber im Schatten der Busstation. Der eine war sehr groß gewachsen, der andere etwas kleiner. Dieser trug ein braunes Leinenhemd und ein auf seinem Kopf thronte ein breiter, weißer Sonnenhut. Ich schielte mit den Augen zu ihnen und dabei blieb es auch zunächst. Irgendwie fühlte ich mich in dem Moment wie als wenn ich jemanden Bekannten auf der Straße entdeckte, ich aber keine Lust auf Smalltalk hätte und Kontakt eher mied. Also stand ich weiterhin an der stinkigen Straße, ließ mir die Auspuffgase ins Gesicht pusten und hoffte darauf, in den Nationalpark mitgenommen zu werden.

Irgendwann aber kamen die beiden Jungs zu mir herüber. Ich war froh, dass sie den Anfang machten, denn ich hätte es nicht getan. Der eine stellte sich mir als Ludwig vor. Der Sonnenhut ließ sein schmales Gesicht bei der Helligkeit dunkel erscheinen und ich hatte Schwierigkeiten, seiner Mimik zu folgen, während er redete. Seine Körperhaltung strahlte viel Selbstbewusstsein aus. Ich erkannte, dass er zwei unterschiedliche Schuhe anhatte. Der eine Schuh war grün und der andere grau mit einem kleinen Loch, sodass sein kleiner Zeh hindurchschaute. Er sah aus wie eine Mischung aus neumodischem Jesus und verkatertem Indiana Jones. Sein Hemd war an einigen Stellen zerrissen und nur ein Seil hätte zu seinem Look noch gefehlt. Der andere junge Mann stellte sich mir als Werner vor und war sicher über zwei Meter groß. Er wirkte deutlich unauffälliger als Ludwig, ja fast ein bisschen schläfrig. Werner erzählte mir, sie kämen aus der Nähe von Kassel und seien unterwegs zu einem wichtigen Projekt. Nach dem ersten Smalltalk zog mich Ludwig zu sich an die Seite. Er sah nach links und rechts, als ob er Bedenken hätte, jemand würde uns belauschen. Seine Augen verengten sich und unter seinem großen Hut waren sie dann kaum noch sichtbar: „Ich erzähle dir mal was. Kennst du den Ort „Visoko“?“ Ich schüttelte den Kopf. Werner fixierte mich im Hintergrund mit seinem Blick, als ob gerade etwas ganz Besonderes passierte. „Weißt du, wer die Illyrer sind?“ Ich schüttelte abermals den Kopf. „Ein Volk, das spirituell sehr weit entwickelt war und die ganze Balkaninsel bevölkerte. Was sagst du, wenn sie Pyramiden erbauten, um ihre Energien zu speichern und den nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen? Was sagst du, wenn sie Zeremonien abgehalten haben, um den großen Mächten der Natur zu danken und sich dafür zu opfern?“ Ludwig sagte diese Sätze wie auswendig gelernt auf und er schien sich seiner Sache sicher. Ein bisschen gruselig war es schon. Aber da alles so schnell ging, konnte ich kaum adäquat auf seine Aussagen reagieren.

Er holte sein Handy heraus und zeigte mir auf einer Karte auf seinem Handy, wo die Pyramiden liegen sollten. Er schien es ernst zu meinen und obwohl meine spirituelle Ader offensichtlich nicht so weit reichte wie die der beiden, war ich interessiert an ihrer Geschichte. „Und was soll da los sein?“, fragte ich bewusst naiv. Ludwig fuhr fort und berichtete mir in einem pathetischen Flüsterton Folgendes: „Die Pyramide der Sonne, des Mondes, der Erde, der Liebe und des bosnischen Drachens sind durch einen stark energetischen Untergrundwasserstrom miteinander verbunden. Sie wurden vollständig aus quadratischen Betonplatten erbaut und man findet Steinmonolithen im gesamten Gebirge von Pljesevica.“ Irgendwas klingelte in meinem Kopf. Erfreut darüber, dass ich mitreden konnte, fuhr ich Ludwig ins Wort: „Natürlich. „Pljesevica! Das Gebirge habe ich gestern gesehen, als ich bei Bihać über die Grenze gefahren bin!“ Dass mir der Lkw-Fahrer Vlado gestern beim Anblick des Gebirges eher von Landminen und geheimen jugoslawischen Militärbasen erzählte, verschwieg ich den beiden flammenden Energetikern zunächst.

Werners Mimik und Gestik sah der Ludwigs nun erschreckend ähnlich. Beinahe deckungsgleich fuhr er fort: „Wir sind auf dem Weg zu den Pyramiden, um Heilungszeremonien durchzuführen. Die Energie vieler Orte in Bosnien ist belastet durch kriegerische Auseinandersetzungen und es gibt viel zu tun für uns. Wenn du magst, kannst du dich uns anschließen“. Ich stellte mich mir für einen kurzen Moment auf der Spitze einer Pyramide vor, wie ich mit einem Pendel negative Energien vertreibe und kam schnell zu dem Schluss, dass ich ablehnen musste. „Jungs, vielen Dank für das Angebot. Aber ich glaube, ich bin nicht der Richtige für diesen Auftrag. Ich entdecke andere Energien und zwar im Nationalpark „Una“. Ich bin da leider raus. Aber danke für das Angebot.“ Werner schien enttäuscht, biss sich kurz auf die Lippe und sagte in einem deutlichen Ton: „Na gut. Wie du willst. Dann werden wir alleine dort hingehen. Nur sei nicht verärgert, wenn dir auf deiner Reise Energien begegnen, die du nicht fassen kannst. Es gibt hier viele Verunreinigungen!“ Ludwig setzte seinen Hut ab, sodass seine langen, blonden Haare bis zu seiner Schulter herunterfielen. Er kam noch ein Stückchen näher an mich heran und ich roch seinen Atem. „Glaubst du, es ist Zufall, dass du hier schon so lange wartest? Vielleicht ist es einfach nur logisch, dass wir uns an diesem Ort treffen und wir dich dazu einladen, das Erbe der Illyrer zu ehren.“ Die Stimmung wurde mir ein wenig zu offensiv und ich fühlte mich bedrängt, sodass ich nach Luft schnappte: „Moment mal. Ich stehe hier, weil ich einfach nur wandern möchte. Ich habe noch nie etwas von einer Pyramide des bosnischen Drachen gehört!“ Ich versuchte, die leichte Spannung mit Humor herauszunehmen: „Den einzigen Drachen, den ich kenne, war meine Englischlehrerin. Oder vielleicht Frau Mahlzahn von der Augsburger Puppenkiste!“ Ludwigs Stimme wurde wieder ruhiger. Er lächelte etwas verhalten und wirkte auf mich nicht ganz authentisch. Er sagte: „Es ist kein Zufall, dass wir hier zu dritt stehen. Wir müssen beide in Richtung Sarajevo weiter und gemeinsam ist man immer stärker.“

Entschlossen hielt er seinen Daumen heraus und auf Anhieb hielt ein kleiner, weißer Lkw neben uns an, was mich ein wenig gruselte in dem Moment. Seit mehr als einer Stunde stand ich an der Straße und bei Ludwig hielt direkt ein Wagen? Ein wenig perplex über den schnellen Ablauf der Handlungen rief ich dem Fahrer zu: „For three?“ Der Fahrer deutete auf seine Sitzbank und signalisierte, dass für drei Leute mit großen Rucksäcken kein Platz im Wagen sei. Ludwig schaute mir in die Augen: „Du fährst. Wir warten. Wir wünschen dir nur das Beste und pass‘ gut auf dich auf. Du wirst uns nicht wieder sehen und es ist gut so, wie es ist.“ Kurz darauf sah ich die beiden im Rückspiegel, wie sie wieder auf die andere Straßenseite zum Busbahnhof gingen.

Völlig perplex über das, was mir die letzte Viertelstunde passiert war, schaute ich wie in Zeitlupe nach links zu meinem Fahrer, der sich verhielt, als ob ich gar nicht da war. Er sah aus, als ob er gerade zur Arbeit fährt und an seiner Arbeitshose waren viele Farbflecken zu sehen. „Strange guys“, sagte ich zu ihm. Er reagierte nicht, schaute mich auch nicht an.

Dann drehte er laute Balkanmusik auf, fuhr mit mehr als neunzig km/h durch geschlossene Ortschaften und ließ mich nach etwa zehn Minuten an einem Haltestreifen heraus. Er zeigte auf den Wald und bog von der Hauptstraße ab. Ich ging davon aus, dass man von hier in den Nationalpark gelangen konnte, aber da lag ich falsch. Ich stand im Prinzip mitten auf der Landstraße und war gezwungen, auf dieser weiterzulaufen. Irgendwo musste es einen offiziellen Eingang in den Park geben, jedoch bestand zunächst die große Herausforderung darin, auf einer kurvigen Straße zu laufen, auf der sich die Autos nahezu Rennen lieferten. Es war noch immer eine Herausforderung, mich an die Fahrstile in den mir unbekannten Ländern zu gewöhnen. Auch war es sehr heiß und meine Sohlen dampften etwas bei der Hitze des Asphalts. Das Wasser, das ich trank, schwitzte ich direkt wieder aus und ich musste viele Schlucke nehmen, bevor mein Durst wieder ein paar Minuten abflachte. Deswegen teilte ich mir irgendwann Tropfen für Tropfen ein, um meine Kehle zumindest noch befeuchten zu können. Ich lief immer weiter, der heiße Asphalt erwärmte meinen Körper unaufhörlich. Zu meinem Unglück musste ich aufgrund der vielen Kurven auch oft von Straßenseite zu Straßenseite huschen, damit ich die Kurve immer einsehen und mich kein Auto überraschen konnte. Von hinten kam mit lautem Getöse ein schwerer Lkw an, der sich den Berg hoch mühte. Er schien unter der flimmernden Hitze zu ächzen.

Dann auf einmal ein Knall und ein lautes „Pfffffff …!“ Direkt vor mir platzte dem Lkw ein Schlauch, ließ mich vor Schreck extrem zusammenzucken. Er bremste ab, verursachte eine meterlange, schwarze Bremsspur und um mich herum roch es abrupt nach Gummi, sodass mir schlecht wurde und ich mich im Schatten eines Busches kurz übergeben musste. Ich fühlte mich wirklich elend und ausgelaugt, da kein Schatten in der Nähe zu finden war. Die Autos schossen an mir vorbei und ich brauchte dringend Wasser. Um mich herum war nur Hitze, Asphalt und flimmerndes, brennendes Licht. In mir wiederum einzig und allein die Vorstellung von Wasser, wie es mich kühl durchflutet. Lange würde ich die vielen Hitzewallungen nicht mehr ertragen können.

Völlig entkräftet erreichte ich die Kuppe des Berges und wie durch ein Wunder tauchte plötzlich der Eingang des Nationalparks vor mir auf. Mit jedem Schritt kam ich näher an das Tor heran, auf dem in großen Holzbuchstaben „Nacionalni park Una“ geschrieben stand. Der Schatten, den die Bäume spendeten, holte mich wieder ein bisschen in die Realität und endlich war ich in der Lage, die kleine Wasserstelle am Parkplatz wahrzunehmen. Wie in Trance lief ich dorthin und fühlte beim ersten Schluck, wie meine einzelnen Organe schon lange nach Wasser gierten, auf dass sie endlich wieder vernünftig ihren Dienst verrichten konnten. Ich füllte meine Trinkflaschen mit dem klaren Gold auf, setzte mich in den Schatten, trank zwei Liter auf einmal und fächerte mir Luft zu, um meinen Körper wieder auf Betriebstemperatur zu bringen.

„Was für eine miserable Situation“, winselte ich in mich hinein. Doch es war immer wieder erstaunlich, wie mir eine kleine Pause zwischendurch einen kleinen Adrenalinstoß gab. Ich stand auf und ging auf eine kleine Holzhütte zu, auf dem das Logo des Nationalparks „Una“ zu sehen war. Davor saß ein Ranger mit einer Zigarette im Mund, der mich ungläubig anschaute. Autos, geschweige denn Menschen standen auf dem Parkplatz nicht. Ich sprach ihn an: „Hello, I want to hike in this national park. Would it maybe be possible to leave a few things here until I come back?“ Er nickte, steckte seine Zigarette in den Mundwinkel und schloss dabei die kleine Hütte auf, durch die nur wenig Licht durch die kleinen Fenster hindurch fiel. Darin befanden sich ein Ventilator, ein Bett, ein hölzerner, massiver Tisch und ein paar Ordner. Ich verstaute meinen Rucksack unter dem metallenen Bettgestell. In meinen kleinen Tagesrucksack packte ich dann nur das Nötigste: Mein Zelt und Isomatte ließ ich in der Hütte, denn ich hatte vor, in der Hängematte zu schlafen. Auch den Schlafsack ließ ich zurück, denn es war die letzten Tage sehr heiß gewesen und selbst nachts konnte man es ohne Probleme draußen aushalten, da war ich mir sicher. „Die Jacke wird ausreichend sein, um mich zuzudecken“, dachte ich.

Bevor ich losgehen wollte, gab mir der Ranger noch einen Tipp: „The best is to go to „Štrbački buk“. It is a waterfall around fifteen kilometers from here. Pay attention to the wildlife there and don’t leave food anywhere, otherwise bears and wolves will come. You are now in the Dinaric mountains. We have way more brown bears than in the Alpes. Their population is to be found from south of Slovenia way down to Greece. It is the „dinaric-pindos-population and consists of around 4000 individuals.“ Endlich wusste ich, was Vesna wahrscheinlich damit meinte, dass Bosnien etwas „wilder“ sei.

Ich dankte dem Ranger für sein Fachwissen, ließ ihm ein Trinkgeld da und betrat einen Schotterweg, der in den Wald hineinführte. Bei einem Blick nach rechts und links erkannte ich direkt, dass dieser Wald ein Urwald sein musste. Die umgestürzten Bäume, Felsen und tiefen Furchen in dem Waldboden ließen keine einfache Bewirtschaftung zu und schaute ich in den dichten Wald hinein, verlor sich mein Blick nach wenigen Metern im Unterholz. „Hundert Meter dort hinein und ich finde nicht mehr heraus. Bleib auf dem Weg“, ermahnte ich mich selber, wissend um meine Neugier, querfeldein zu laufen. Ich blieb also auf dem Schotterweg, der sich als ziemlich langwierig und unspektakulär herausstellte. Da der Wald so dicht war und es auch keine Aussichten oder Hütten gab, fühlte ich mich eingeengt wie in einem Tunnel, den ich durchlaufen musste, bevor ich hoffentlich offenere Flächen erreichen würde. Zwar war ich fast immer geschützt vor der brennenden Sonne, doch eine echte Wanderstimmung kam bei mir so nicht auf. Ich stimmte mich also darauf ein, den Wald-Tunnel zu durchqueren und mich dabei auf die Geräusche des Waldes zu konzentrieren.

Immer wieder hörte ich das Plätschern kleiner Bäche, die sich kurz im moosbedeckten Waldboden zeigen, um dann wieder in der Erde zu verschwinden. Auch der Gesang der Vögel tauchte nur kurz auf, um dann abrupt wieder zu verstummen, als ob er vom dichten Wald verschluckt wurde. Ich fühlte, dass dieser Wald mächtig war, denn er sorgte allein durch seine Ausstrahlung dafür, dass ich respektvoll auf dem Weg bleibe und deshalb nicht wage, ihn zu betreten. Endlich kam ich nach etwa zweieinhalb Stunden an eine Lichtung, die die Sicht auf die wilden Wälder um mich herum das erste Mal so richtig freigab. Interessiert machte ich aus, was um mich herum zu sehen war. Das hügelige Gebiet des Nationalparks war bedeckt von einem Meer aus Bäumen, in denen ich keinerlei Wege ausmachen konnte. Jedoch erkannte ich inmitten dieses grünen Meeres auch viele kleine, gerodete Flächen, die in diesem Moment wie unzugängliche Inseln auf mich wirkten. Doch meine Konzentration darauf wurde jäh unterbrochen.

Unverkennbar härte ich in der Nähe einen alten Dieselmotor, der mehr und mehr in meine Richtung zu fahren schien. Das erste menschengemachte Geräusch seit mehreren Stunden kam immer näher auf mich zu, bis schließlich ein alter, weißer VW-Bus um die Kurve bog. Dieser sah bereits sehr lädiert aus und war an vielen Stellen an- bzw. durchgerostet. Langsam herannahend erkannte ich, dass er bis oben hin mit Holz beladen war. Der Motor ächzte unter dem Gewicht, mühte sich den matschigen Waldweg hinauf und ich war erstaunt, dass er der Steigung des Weges gewachsen war. In dem Bus saß ein Mann mit dreckigem Feinripp-Hemd, der aussah wie der Prototyp eines Waldarbeiters. An seinem rechten Mundwinkel baumelte eine Zigarette, die an seiner Lippe zu kleben schien. Ich grüßte ihn wie einen alten Bekannten, woraufhin er lässig seinen Mundwinkel hochzog. Kurz darauf verschluckte der Wald auch schon wieder die Motorengeräusche und der Bus verschwand völlig.

Ich machte dann wieder einige Kilometer im Wald. Mein Reiserucksack war für so eine straffe Wanderung von über zwanzig Kilometer mit einigen Höhenmetern eigentlich viel zu schwer, mein Ziel noch weit entfernt. Eine relativ lange Zeit schaute ich deswegen geistesabwesend auf den Boden und hoffte, es würde nicht mehr allzu lange dauern. Mir fielen dabei die Steine auf dem Waldboden in den Blick, die wie glänzende, schimmernde Edelsteine aussahen. Ich sammelte ein paar, umschloss sie fest mit meiner Hand und fand Gefallen daran, mir einzureden, dass sie mir Energie bringen, um durchzuhalten und heile anzukommen.

Es ging immer tiefer in den Wald hinein, ab und zu versperrten Felsbrocken, an die sich kleine Bäumchen klammerten, den Weg. Ich umlief sie. Kleine Bäche, an deren Ufer weiches Moos wuchs, schlängelten sich durch das Gehölz und auch diese musste ich umgehen, um nicht wieder in völlig durchnässten Schuhen gehen zu müssen. Ab und zu schaute ich hinauf zu den Bergen, die jedoch vom Nebel verschluckt schienen. Den „Rücken des Stegosauriers“, den ich mir so beeindruckend vorgestellt hatte, war in diesem Moment für mich unerreichbar.

Nach einer weiteren Stunde über Stock und Stein im dichten Tannenwald kam ich an eine kleine Weidefläche namens La table – an der es auch eine Quelle gab. Ich füllte meine Wasserflasche auf, kippte das flüssige Gold herunter und sah auf einem rostigen Schild, dass es noch etwa dreieinhalb Stunden Marsch bis nach Zărnești war. Diese Tatsache versetzte meiner Motivation einen abrupten Schlag – dass es so lange dauerte, hatte ich nicht gedacht.

Ziemlich verzweifelt und hilflos stand ich an der Wegkreuzung und nahm ein weiteres Mal das Erstarken des unerbittlichen Regens wahr. „Aber na ja, was sind meine Optionen? Ich kann nur weiter machen“, stellte ich fest. Ich stellte mich unter einen Baum, zog mir mein unbequemes, sperriges Regencape wieder über den Körper und Rucksack und kam an eine Biegung, hinter der ich eine Schafherde entdeckte. Diesmal konnte ich sie nicht nur hören, sondern auch verschwommen sehen: Sie trugen kreisrunde, geringelte Hörner auf dem Kopf und standen ganz ruhig auf einer kleinen Erhöhung. Da der Nebel den Fuß dieser Erhöhung verdeckte, schien diese in der Umgebung zu schweben wie ein kleiner Planet. Die dichten, dunklen Tannen in unmittelbarer Umgebung zeichneten sich wie in einem Schwarz-Weiß-Bild ab – so als ob sie diesen Planeten wie Soldaten bewachten.

Plötzlich hörte ich zu meiner Überraschung alarmierendes Hundegebell ganz in der Nähe. Ich spürte, dass es kein freundliches Bellen war, versuchte auszumachen, aus welcher Richtung es kam, doch ohne Erfolg. Meine Knie zitterten. Mit einem Mal traut aus dem Nebel ein riesiger, kräftiger Hund in Erscheinung. Erst blieb er stehen, dann bellte er ein weiteres Mal, bis kurz darauf eine ganze Gruppe mächtiger Hunde auf mich zugerannt kam. Den Abhang hinunter liefen sie immer näher auf mich zu. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Fliehen? Stehenbleiben? Panik stieg in mir auf. Mit meinem riesigen Rucksack, über dem ein Poncho hing, hatte ich vielleicht auch eine bedrohliche Wirkung auf sie. Mir blieben nur noch wenige Sekunden, bis die Hunde mich erreichten.

Plötzlich sah ich, wie auf der Erhöhung – ebenfalls wie aus dem Nichts – ein Schäfer auftauchte. Er rief, pfiff und gestikulierte wild umher, was jedoch in dieser chaotischen Situation völlig unterging und leider rein gar nichts brachte. Dann stand die bellende Meute bis auf einen halben Meter vor mir. Bedrohlich, zähnefletschend und aufgepeitscht schienen sie sich abzusprechen, was mit mir zu tun sei. In dieser Sekunde war ich überzeugt davon, dass ich gebissen werde, ich wusste nur nicht wann. Immer näher kamen sie und schienen durch leichte Schritte vor- und rückwärts auszutesten, welche Reaktion ich zeige. Ich schaute verzweifelt um mich, stand zu meinem Unglück in einem Hohlweg, dessen Ränder etwa zwei Meter hoch waren und sah aus dem Augenwinkel, dass links und rechts von mir ein paar Hunde die Ränder hochliefen. Ich ging wie ferngesteuert rückwärts. Ein falscher Stein auf dem Weg und ich wäre zu Boden gefallen. Nicht auszudenken, was dann passiert wäre. „Kreist mich nicht ein. Kreist mich nicht ein. Überholt mich nicht“, dachte ich in rasender Angst.

Wie elektrisiert setzte ich einen Schritt hinter den anderen, versuchte, keinem Hund den Rücken zuzuwenden. Das röchelnde, rasselnde Einatmen der Meute wirkte noch viel bedrohlicher als ihr Bellen. Dazu kam, dass ich mich dabei mit den gefletschten, spitzen Zähnen konfrontiert sah, was mir noch mehr Angst einjagte. Ich wusste, dass sich Hunde daran orientieren, wie man klingt, also faselte ich irgendwelche unbekannten Wörter ohne Pause mit dem Ziel, so viel Entspannung wie möglich in meine Stimme zu legen. Doch wo diese Entspannung herholen? Ich klammerte mich an den Gedanken, dass sie nur ihre Schafe verteidigen und je weiter ich mich rückwärts von ihnen wegbewegte, desto weniger Gefahr stellte ich für sie dar. Zumindest war das mein Denken.

Doch das Prinzip Hoffnung half nicht. Es war unglaublich schwierig, nicht in Panik auszuarten und deswegen Fehler zu machen bei den ganzen hektischen Reizen. Ich blieb stehen. Das Gebell vermischte sich zu einem ohrenbetäubenden Lärm, der mich zu lähmen schien. Die Hunde – eingekesselt hatten sie mich zum Glück noch nicht – reduzierten daraufhin ihre Geschwindigkeit und in diesem Moment stieg das erste Mal Hoffnung in mir auf, dass ich vielleicht doch mit einem blauen Auge davonkommen könnte. Kraft stieg in mir auf, ich ging ein bisschen weiter rückwärts und dann blieb noch ein weiterer Hund stehen. Trotz dieses kleinen Hoffnungs- und Energieschubs kamen kurz darauf zwei Hunde von der Seite so dicht an mich heran, dass ich mich wunderte, noch keinen Biss zu spüren. Sie bellten in markerschütternder Lautstärke, ich blieb vor Schreck wieder stehen und begann heftig an zu wimmern, fragte mich, falls ich verletzt werden würde, ob der Schäfer mir helfen könnte und ob er überhaupt Englisch verstand.

Dann plötzlich, ohne jene Vorankündigung verstummten die Hunde. Die Stille, die sich daraus ergab, löste einen kalten Schauer auf meiner Haut aus. Ich hörte nichts außer mein eigenes Wimmern und das Wehen der Tannenzweige im Wind. Erst jetzt fühlte ich, wie mein ganzer Körper von einer dicken, klebrigen Schicht Schweiß bedeckt war und das Adrenalin in meinem Körper jeden Muskel zum Zittern brachte. Es setzte unglaublich viel Energie frei und doch konnte ich mich in diesem eingefrorenen Moment nicht bewegen. Wie eine Fliege, gefangen im Spinnennetz. Ich fühlte mich in ein Pistolenduell im Wilden Westen versetzt, unmittelbar bevor ein Kontrahent die Pistole zückt. Aber wer würde das sein? Ich oder die Hunde? Wir blieben allesamt stehen. Ein Hund schüttelte sich, ein anderer legte sich auf den Boden und gähnte. Wiederum ein anderer markierte an einen Busch.

Trotzdem blieben alle Augen auf mich gerichtet, prüfend, was ich nun tun würde. Ich spürte mich atmen, was mir ein wenig Kraft gab und ohne es bewusst zu planen, ging ich einen weiteren Schritt zurück, sagte dann klar und deutlich: „Ich gehe jetzt. Ihr seid sicher. Ihr braucht nicht anzugreifen oder zu verteidigen.“ Ein weiterer Hund legte sich auf den Boden und leckte seine riesigen Pfoten. Dies nahm ich als Zeichen, ich dürfte mich weiter entfernen. Ich ging noch einen Schritt zurück und hörte, wie die Steine unter meinen Füßen knirschten. Noch immer war es still um mich herum, der Tunnelblick klang etwas ab und immer mehr Töne drangen zu mir. In der Ferne hörte ich sogar einen Vogel zwitschern. Schritt für Schritt entfernte ich mich von der Gruppe, die besänftigt schien und das erste Mal konnte ich ganz kurz hinter mich blicken. Eine Kurve nahte und sobald ich diese erreichen würde, verschwänden die Hunde sicherlich auch aus meinem Sichtfeld. Meine Füße trugen mich tatsächlich bis dorthin und die vor kurzer Zeit noch so bedrohliche Meute machte nun keine Anstalten mehr, mir zu folgen.

Wie ferngesteuert lief ich für einige Minuten weiter, um Abstand von der soeben erlebten Situation zu gewinnen. Ähnlich eines Reissacks, den man von oben bis unten aufschlitzte, sackte ich in mich zusammen, legte mich auf den nassen Boden und schaute in den grauen Himmel. Ich beobachtete meinen Puls, wie er sich allmählich senkte und dann wurde mir klar: Ich hatte es überstanden. Der Vorteil an meinem immer noch hoch dosierten Adrenalin war, dass mir der Regen oder das überhöhte Gewicht des Rucksacks kein bisschen mehr etwas ausmachte – so glücklich und dankbar war ich, mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein.

„Diese Hunde hatten viel mehr Ähnlichkeit mit wilden Wölfen als mit trainierten Hütehunden. Mich hätte es nicht gewundert, besäße ich nun einen Finger weniger“, empörte ich mich und versuchte gleichmäßig und stabil zu laufen. Das Adrenalin wirkte noch lange nach und trug mich eine weitere Stunde über die Waldwege, bis ich irgendwann erste Felder und dahinter das Dorf Măgura erblickte. Entspannung stieg in mir auf, als der Himmel passend dazu wieder etwas aufklarte. Ich wusste, dass ich in Kürze die Straße Richtung Zărnești erreichen würde, konnte sie bereits im Tal sehen. Endlich – nach einem schwerfälligen, finalen Gang hinab ins Tal erreichte ich gegen acht Uhr mit letzten Kräften meine Unterkunft.

Wärme, Trockenheit und auch ein Gefühl von Sicherheit und Glückseligkeit fuhr beim Übertreten der Türschwelle in meinen Körper, durchdrang die dicke Schweißschicht und machte sich in meinen Gliedern breit. Die Unterkunft war eine Art kleiner Dreiseitenhof, der in der ersten Etage rundherum einen Balkon besaß. Anliegend daran waren die Schlafzimmer – ein Schlafsaal für acht Personen, ein Doppelzimmer sowie ein etwas teureres Einzelzimmer.

Im Gemeinschaftsraum – der aus drei gemütlich gepolsterten Sitzbänken und einer Stehlampe bestand – lernte ich Chaim kennen, einen Backpacker aus Israel. Entspannt saß er in Jogginghose auf der roten Sitzbank und las ein Buch. Chaim war bereits zwei Tage hier und wartete auf besseres Wetter, um Wanderungen zu unternehmen. „I’m jealous at your jogging pants!“, ließ ich ihn wissen, wie er da so gemütlich im Sessel saß. Nach einer Dusche und in Vorfreude auf ein warmes Bett keine Jogginghose zur Verfügung zu haben, war – relativ gesehen – eine missliche Lage. In guter Qualität aus Baumwolle wäre sie viel zu schwer gewesen, um sie im Rucksack immer mitzutragen und so war sie leider in Köln geblieben.

Chaim hatte kurze Haare und seine blaue Kippa schien seine Halbglatze beinahe perfekt abzudecken. Wir unterhielten uns, als ob wir uns kannten – wir ließen das Kennenlernen einfach aus. Als er mir sagte, dass er gerade aus Brașov kam, war ich sehr interessiert daran, was er dort gemacht hatte. Chaim überlegte nicht lange und erzählte es mir genau: „You have to go to Aquarmony when you come to Brașov again. It’s like a spa, where you can get massages and skincare and stuff like this. There, you can book a service in which you float in salt water without any external stimulus. It is like a small cabin in which you can feel kind of weightless because of the salty water and it’s sound- and lightproof. A bit like floating in space, you know? That’s what I did yesterday. You should do it, too!“ Seine hohe, aber entspannte, ausgeglichene Stimme klang begeistert und mein Interesse für so etwas hatte er durchaus geweckt. Zumal meine Muskeln in diesem Moment sowieso sehr spa-bedürftig waren. Ich beschloss also, in Brașov einen Wellness Tag einzulegen – ein Novum, denn auf meinen bisherigen Reisen hatte ich das noch nie gemacht. „Ich meine, ich bin jetzt dreißig. Ab jetzt zähle ich zu denen, die so etwas zwischendurch brauchen, oder?“, dachte ich mir scherzhafterweise. „But you have to call first in order to make an appointment“, informierte mich Chaim freundlicherweise. „By the way, how was it in the mountains? I mean, it rained the whole day. You seem pretty wasted, to be honest. No offense!“ Wo er recht hatte, hatte er recht. Übereinstimmend nickte ich und berichtete: „I haven’t been to the higher mountains because of the fog. It would have been too risky, so I stayed in the forests below. The fog was so dense, I didn’t want to take the risk of getting lost or drop away.“ Chaim antwortete: „Maybe you try again when the weather improves? The next days are gonna be dry.“ „I really wanna go up to those mountains again and visit them with good weather“, entgegnete ich ohne groß nachzudenken. Chaim blinzelte einmal kurz mit seinem rechten Auge.

Dann machte sich mein Magen bemerkbar. Er knurrte lautstark, beschwerte sich darüber, dass ich ihn die letzten Stunden ignoriert hatte. Ich wandte mich wieder an Chaim: „You are here for two days already, is that right? Do you have any idea where I can get something to eat?“ „Go to „Casa Rustica“. There, you can eat traditional „Sarmale“. It’s a national dish. Something like cabbage rolls with fried polenta.“

Gesagt, getan: Ich verabschiedete mich von meinem Zimmernachbarn und ging noch einige hundert Meter weiter die ruhige Straße herunter, bis ich ein Haus mit einer hölzernen Veranda davor entdeckte. Darüber prangte in leuchtenden, bunten Lettern Casa Rustica. Vor der Eingangstür rannten Kinder herum, die aufgestellte Werbe-Pappfiguren entwendeten und damit spielten. Als ich die Tür des Restaurants öffnete, schlug mir unerwartet laute, rasante Musik entgegen, durchzogen von lebhaften, hektischen Violin-Melodien. Die Klänge erinnerten mich an die verrückte Fahrt durch den Regen mit Gelu und Sava im Apuseni-Gebirge und lud direkt zum Tanzen ein. Das „rustikale Haus“ war von innen in simplem Weiß gehalten und sah wie ein typisches deutsches Fachwerkhaus mit massiven Eichenbalken aus. Es gab weiße Tischdecken mit roten, typisch rumänischen Stickereien, die aussahen wie ein Muster aus einem Kaleidoskop.

Ich setzte mich an den Holztisch mit Sicht auf die Bar. Links davon führte eine offene Tür in einen größeren Saal, in dem wahrscheinlich eine Feier vonstattenging. Immer wieder sagte dort jemand etwas durch ein Mikrofon, was ich jedoch natürlich nicht verstand. Aber Rumänisch war es auch nicht, das konnte ich mittlerweile herausfiltern. Mein Blick flog weiter durch den Raum. Im Vorderraum des Restaurants saßen ein paar Touristen, während an der Tür zu dem Saal festlich gekleidete Menschen standen, die aussahen wie Einheimische. Sie unterhielten sich angeregt, aber mit einer ganz anderen Mimik und Gestik, wie ich es gewohnt war, noch dazu auf dieser anderen Sprache, die auch im Saal gesprochen wurde. „Sind sie genervt? Sind sie fröhlich? Haben sie es eilig? Sind sie eher angespannt oder entspannt?“, fragte ich mich, konnte es aber überhaupt nicht deuten.

Als der etwas zerzaust aussehende Kellner an meinen Tisch kam, bestellte ich die von Chaim empfohlene Sarmale und da ich mein Tagebuch nicht mithatte, lieh ich mir von der Kellnerin einen Zettel ihres Bestellblocks. Ich drückte den Stift auf das weiche Papier, musste ganz winzig schreiben, sodass ich die zahlreichen Eindrücke im Casa Rustica notieren konnte:

Freitag, der 30. August

Mitten in der Nacht hörte ich auf einmal Geräusche, wähnte mich aber zunächst noch in einem tiefen Traumland. Ich sah mich in einem Wald stehend, der um mich herum abgeholzt wurde. Überall um mich herum wurde wie wild gesägt – bis ich wacher wurde und schließlich realisierte, dass die Geräusche keine echten Sägen waren, sondern die einer schnarchenden Person!

Nur etwa einen Meter neben mir lag Zizu in dem anderen Bett des Doppelzimmers, in das er mich so großzügig eingeladen hatte. Jetzt bereute ich es fast. Mein Schädel brummte ziemlich von dem starken Palinka, der so gut nach Bockshornklee schmeckte. Zizu aufwecken wollte ich jedoch auch nicht, weil das Schnarchen dann eh nicht aufhörte. Deswegen legte ich mich einfach auf den Rücken und hoffte, schnell wieder einzuschlafen zu können.

Im fahlen Licht des Mondes, das von draußen herein durch das kleine Zimmerfenster schien, erkannte ich im Augenwinkel die Silhouette von Zizus Brustkorb. Stetig bewegte dieser sich auf- und ab. Immer wenn seine Nase nicht genug Luft bekam, vibrierte sein Kopf kurz. Daraufhin veränderte er seine Körperlage, sodass er wieder atmen konnte. Danach ging das gleiche Spiel von vorn los. Eine Minute still, dann wurde die Säge angesetzt. „Einfach nicht hinhören“, murmelte ich und ignorierte dabei, dass ich in drei Stunden schon wieder aufstehen wollte, um den Sonnenaufgang zu beobachten.

Zizu hatte am Vorabend so sehr davon geschwärmt und berichtete davon, dass viele Übernachtungsgäste eigentlich nur dafür hier waren. Nach etwa einer halben Stunde wurde die Schnarchsituation für mich ein weniger erträglicher, denn sobald ich begann, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, entfernte ich mich auch geistig davon und konnte mich mehr auf mich konzentrieren. „Erstaunlich, was die Akzeptanz von nervigen Dingen in einem selber ausrichten kann. Es fühlt sich viel leichter an“, dachte ich und schlief daraufhin tatsächlich wieder ein.

Um Viertel nach sechs klingelte mein Wecker und wir beide waren sehr schnell auf den Beinen. „Did you sleep well?“, fragte mich Zizu. „Yeah, thanks for asking“, schwindelte ich und rieb mir den körnigen Schlaf aus meinen Augen, der wahrscheinlich noch viel Staub von der Wanderung am gestrigen Abend enthielt. Ich wusch mir mit kaltem Wasser durchs Gesicht, torkelte die knarzige, enge Treppe hinab und begab mich dann auf eine kleine gerade Fläche direkt vor der Hütte. Viele andere schläfrige Gäste standen ebenfalls dort. Immer wieder durchzog ein leichtes Gähnen die ansonsten komplett stille Szenerie.

„It’s like ten minutes left until the sun appears over the mountains. I’m so happy you can experience this“, kündigte Zizu flüsternd an und nahm letzte Einstellungen an seiner professionellen Kamera vor, um sie dann auf einem wackligen Stativ festzuschrauben. „I will go over there, okay?“, sagte ich zu Zizu und schlich mich ein bisschen an die Seite, um dieses Naturschauspiel ganz in Ruhe betrachten zu können. Hinter einem kleinen Hügel fand ich eine ruhige Stelle und vernahm dort die Geräusche eines grasenden Pferdes, welches am steilen Hang müde nach saftigen Grasbüscheln Ausschau hielt. Hinter mir erkannte ich auf dem Dach der Cabana Dochia die blau-gelb-rote rumänische Flagge, die an diesem windstillen Morgen müde den Kopf hängen ließ.

Ich genoss die Ruhe, bis schließlich ein leises Raunen durch die Gruppe von Menschen ging und die ersten Strahlen der dunkelroten Sonne über den Berggrat schienen. Die Talsohle wurde dabei noch von dichten Wolkenfeldern verdeckt, die wie ein Meer aus Zuckerwatte wirkte und die Farbe der Sonnenstrahlen annahm. Unter mir befand sich ein Feld aus Lava, dessen glühende Farbe sich sekündlich zu verändern schien und schnell verstand ich die Motivation der Menschen, solch einen Moment an diesem Ort mit zu erleben.

Plötzlich machte ich über dem Stausee einen Riss in der Wolkendecke aus, der sich schnell ausbreitete und schließlich die Sicht auf das intensiv gelblich-rot glitzernde Wasser freigab. Es reflektierte das Licht und wirkte wie funkelnde Sterne, die in meine Richtung geworfen wurden, mich mitten ins Auge trafen. Nach kurzer Zeit erfasste das Licht die Bergspitzen und erleuchtete so zum ersten Mal am Tag das Gestein vor unseren Augen. Eindrucksvoll bekam ich demonstriert, wer Leben gibt, denn mit den ersten Strahlen begannen auch die Vögel um mich herum in allen erdenklichen Tonlagen zu singen – ein morgendliches Musikfestival.

Nach einer Weile gesellte ich mich wieder zu Zizu und ließ ihn wissen, dass ich noch einen kleinen Spaziergang in der morgendlichen Stimmung unternehmen würde. „No problem, shall we have breakfast at eight?“, fragte er, ohne auch nur einen Blick von dem immer noch nebelverhangenen, erleuchteten Talkessel unter uns abzuwenden. Ich stimmte zu und ging dann einige hundert Meter auf die andere Seite des Hochplateaus, wo sich zwischen Felszinnen noch ein kleines Kloster befinden sollte.

Auch hier war die Stimmung atemberaubend. Sie war im gleichen Stil wie die hölzerne Kirche im Park von Reghin erbaut und wachte über das Tal zur anderen Seite hin. Da dieses von der Sonne noch nicht beleuchtet wurde, war es in dunkle Schatten getränkt, die bereits zu wissen schienen, dass ihre Zeit bald abgelaufen war. Es fröstelte mich ein bisschen und obwohl ich mich nur ein paar hundert Meter von unserer Hütte entfernt hatte, sang hier kein einziger Vogel. Trotzdem vernahm ich ein dumpfes, monotones Geräusch, bei dem ich ein bisschen brauchte, bis ich es deuten konnte. Neben dem Kloster saß ein betender Mönch, dessen Blick in das Tal gerichtet war. Die Atmosphäre wirkte auf mich beeindruckend, aber auch etwas unheimlich, denn ohne jegliche Melodie in der Stimme klang es für mich sehr eindringlich und vereinnahmend. Trotzdem hatte es auch etwas sehr Friedliches, sodass ich beschloss, dem Gebet in rumänischer Sprache zu lauschen. Ich fand dabei heraus, dass Gott auf Rumänisch Dumnezeu heißt.

Parallel fühlte ich, dass die Sonne an Energie gewann und damit begann, die kalte Luft der Nacht zu verdrängen, bis mich schließlich der erste Sonnenstrahl an der Nase kitzelte. Ich legte mich auf den Rücken und war unglaublich dankbar für diesen zeitlosen Moment. Gedankenversunken schaute ich dabei zu, wie die ersten Vögel erwachten und runde Kreise um die Felsen drehten. Der Mönch kniete sich ein weiteres Mal auf den Boden, schaute wieder hinab ins Tal, stand dann wieder auf und verbeugte sich. Damit war sein Gebet beendet, woraufhin er sich langsam und bedächtig wieder in das Kloster begab. Ohne Zweifel war dies ein Bild, was sich auf Anhieb in meinen Kopf einbrannte.

Stundenlang hätte ich hier ausharren können, doch als ich eine kleine Gruppe von Menschen sah, die sich in meine Richtung bewegten, ging ich wieder zurück zur Hütte und traf dort auf Zizu. Zufrieden saß er vor seinem Teller mit Brot und Käse und lächelte mich an.

Ich ging zur Essensausgabe, an der mir George – ebenso mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht – einen Teller reichte und setzte mich neben Zizu, der mir einen Platz freigehalten hatte.

„Would you like joining me to the Vârful Toaca? It’s not that far to the highest peak here – around one and a half hour hiking. There is a long, steely ladder with five hundred steps connected to the rock and we could top our time together off by climbing this mountain before you leave. What do you think about that?“

Ich schluckte den ersten Bissen meines Käsebrotes hinunter, überlegte, antwortete: „Sounds great, but for some reason, I have the feeling to leave because everything was so perfect until here. You know, there is a say in German called „aufhören, wenn’s am schönsten ist“ and I think this is now. I still wanna reach Iaşi today and I already prepared myself for that in my head. I wanna start with that early so I have enough time to travel when it’s not that hot yet.“ Zizu hatte mit dieser Antwort augenscheinlich nicht gerechnet, denn er wirkte ein wenig geknickt. „This is kind of sad, but I get it. Next time you come here, we can do it“, sagte er. „You wanna have something to eat on the way? I’ll get you a packed lunch from the kitchen, if you want.“ Natürlich stimmte ich zu und nickte. Deutlicher hätte mein Ja kaum ausfallen können.

Durch die verglaste Fensterfront der Hütte schien die Sonne in mein Gesicht, gewann weiterhin an Kraft und erinnerte mich daran, bald aufzubrechen. Ich holte meinen Rucksack aus dem Zimmer, nahm mein Lunchpaket – geschmierte Brote, eine Limo und ein Schokobrötchen – dankend in Empfang und verabschiedete mich von einem meiner weiteren Freunde auf Zeit. „May god protect you, my friend“, gab er mir auf meinem Weg mit und sah mich mit seinen leuchtend blauen Augen an. Als jemand mit einem Hang zur Naturphilosophie statt zur klassischen Religion wusste und fühlte ich zwar nicht, wen oder was er mit Gott meinte. Trotzdem wusste ich, dass er mir damit nur Gutes wünschte – genau wie ich Zizu. Ich umarmte ihn, rief in Richtung der Durchreiche zur Küche laut „Mulţumesc!“ und verließ dann zügig die Cabana Dochia. Zizu stellte sich an die Eingangstür und blieb dort so lange stehen, bis mein Weg abknickte und unser Blickkontakt sich endgültig auflöste. „Danke“, flüsterte ich und war enorm dankbar. Ich glaubte nicht an Zufälle, aber bei der Begegnung mit Zizu, die inklusive Übernachtung nur etwa zwanzig Stunden dauerte, wurde ich etwas stutzig. Ich dachte: „Jemand passierte die gleiche Straße wie ich, wollte eigentlich keinen Tramper mitnehmen und fuhr unter der Woche direkt nach der Arbeit in das Gebirge, das auch mein Ziel war. Dazu ist sein Freund noch der Besitzer der einzigen bewirtschafteten Hütte, weswegen ich umsonst dort unterkommen kann. Wie viel Glück kann man haben?“ Es war ein berauschendes, lebendiges Gefühl, dass dabei in mir aufkam und wünschte mir, dass solches Glück allen Menschen widerfahren sollte. Es gab Hoffnung, Kraft und schärfte den Blick für das Positive im Leben – essenzielle Dinge für Zufriedenheit im Leben.

Schneller als gedacht gelangte ich von dem flachen Gipfelplateau auf die steilen, steinigen Wege, die wieder nach unten ins Tal führten. Auch wenn mich der regelmäßige Anblick von Müll in dem Nationalpark für einen Moment betrübte, fühlte ich mich doch federleicht und schwebte beinahe über das trockene Geröll den Hang hinab. Ich mochte den Abstieg genau so gern wie den Aufstieg, denn es forderte noch einmal ganz andere Fähigkeit: Neben Kraft, Kondition und die Einteilung von Energie ging es beim Abstieg viel um Gleichgewicht und das Abfedern von Gewicht. Viele Menschen machten den Fehler, das Bein beim Abstieg durchzudrücken und sich dabei mit jedem Tritt die ganze Kraft in das Becken zu drücken, was sehr ermüdend sein konnte. Viel eher sollte man mit dem Knie ein bisschen gegen federn und die Kraft dadurch abfangen – zumindest war das meine Strategie.

Der durchgeknallte Jazz auf meinen Ohren schien meine Beine zu dirigieren und so stürmte ich fast übermütig den steinigen Abstieg hinab. Familien, die mir mit Schweiß im Gesicht entgegenkamen, warfen mir ungläubige Blicke hinterher, als ich mit meinem großen Rucksack an ihnen vorbeiflog wie in einem Wettlauf. Ich konnte nicht anders, dafür war ich viel zu voll mit Dopamin. Aufpassen musste ich bei meinen schnellen Schritten auf die Viperschlange, die im Nationalpark weit verbreitet war. Ebenso waren Plastikschläuche eine große Stolpergefahr. Sie verliefen immer wieder quer über den Wanderweg und leiteten das Wasser der Bäche zu den Hütten, um sie mit Wasser zu versorgen.

Der Abstieg zur Talsohle dauerte mit meinem Enthusiasmus nur rund zwei Stunden, jedoch waren es danach noch immer dreizehn Kilometer bis zur Straße nach Iaşi. Auf dem Weg dorthin aß ich mich an Zwetschgen- und Apfelbäumen satt, deren Zweige weit über die engen, von der Witterung gezeichneten Bürgersteige herunterhingen. Immer wieder sah ich kleine, hölzerne Kapellen, die mich am Eingang kleiner Siedlungen begrüßten. Auf den mittlerweile eher bräunlichen Weiden um mich herum standen flächendeckend pilzartige, aufgesetzte Erntehaufen aus Heu, Stroh oder Getreide mit einem Baumstamm in der Mitte. In Deutschland nannte man sie Dieme, den rumänischen Begriff fand ich leider nicht heraus. Sogar Früchte konnte man nach der Ernte in ihnen unterbringen, sodass sie sich noch länger hielten.

Die dreizehn Kilometer Fußweg dauerten länger als gedacht und erst nach weiteren drei Stunden erreichte ich die Straße 15B, wo der Fluss Bistrița in den Stausee Bicaz mündete. Dessen rotes Glitzern hatte ich bei Sonnenaufgang noch durch den Riss in der Wolkendecke bestaunt – jetzt stand ich unmittelbar daneben.

Bereits etwas müde vom Abstieg und Fußmarsch hatte ich nun Mühe, den Arm hoch- und den Daumen herauszuhalten. Mehr als eine Stunde stand ich wartend unter einem trockenen Apfelbaum und selbst mein altbewährter Trick mit der schlechten Musik auf den Ohren – der in Bosnien kurz vor Jajce so gut funktionierte – wollte seine Wirkung an diesem Tag nicht entfalten. Es kam erschwerend hinzu, dass ich meine Position nicht wechseln konnte – ich hätte sofort in einer engen Kurve gestanden, was viel zu gefährlich gewesen wäre.

So wartete ich müde und platt unter dem Apfelbaum, bis plötzlich ein schwerfälliger Motor hinter mir knatterte. Dessen Drehzahl verringerte sich und kurz darauf hielt ein alter, sehr rostiger Wagen neben mir an. Vorne am Kühlergrill war ein Adler zu sehen, der auf einer Bergspitze sitzt. Darüber prangten die drei Buchstaben U, A und P. Ich stieg in das Auto und mein angestauter Frust über das lange Warten in der Hitze verflog auf der Stelle.

Fabiu, ein Herr um die sechzig, trug sehr benutzte Arbeitskleidung, die viele Löcher aufwies und einen roten Norweger-Pullover. In seinem Auto roch es herrlich nach Holz und als ich einen kurzen Blick nach hinten warf, wusste ich, warum: Die Rückbank und der Kofferraum war randvoll mit gespaltenem Eichenholz, das frisch geschlagen schien. „Car heavy. Lemn greu!“, sagte er, als ich mir interessiert ein Stück Holz griff. Es lag schwer in der Hand und fühlte sich recht kühl auf der Haut an. Als ich mit den Fingern darüberstrich, spürte ich die festen, dichten Poren und die leichte Rauheit der Maserung. An manchen Stellen war es glattgeschliffen, an anderen blieben Widerstände, die sich auch durch das grobkörnigste Schleifband nicht auflösen ließen. Ich hatte selten ein ehrlicheres, unverfälschteres und hübscheres Stück Eichenholz in der Hand gehabt.

Das Gewicht der Ladung machte sich an der ersten Steigung direkt bemerkbar: Fabius Wagen schaffte es kaum über die Kuppe der Hügel und ich fühlte mich von der Spannung her ein wenig in die Wintersportart Curling versetzt: Der Stein war unser Auto, der Motor unser Besen und der Zielkreis die Kuppe des Hügels. Mit geschicktem Schalten schaffte er es trotzdem immer wieder, uns „mit seinem Besen in den Kreis hinein zu putzen.“

Da er kaum Englisch sprach, kommunizierten wir – wie so oft beim Trampen – hauptsächlich über Gestik und Mimik, aber auch kurze, abgehackte Sätze. Zum Beispiel rutschte er bei jeder Steigung im mittlerweile recht bergigen Gelände wie wild auf seinem Sitz hin und her, rief „go, go! Vino deja!“ und lachte laut dabei, sodass ich seine geraden, weißen Zähne sehen konnte. Dann ging es offensichtlich um die Automarke, die er fuhr: „UAP! Good car! Romania car. Socialismo. Uzina de Autoturisme Piteşti! Acum Dacia.“ Als ich das Wort „Piteşti“ hörte, rief ich „Aaah. Io Piteşti!“ Ich zeigte auf mich und imitierte dabei das Steuern eines Lenkrades, um ihm mitzuteilen, dass ich schon einmal durch Piteşti gefahren bin. Ich hatte das Gefühl, er verstand mich, denn sein Daumen ging in die Höhe und er lächelte mich wieder an. Zufrieden schaute ich aus dem Fenster in die vorbeiziehende Bergwelt hinaus und redete mir ein, ich hätte ein Gespräch auf Rumänisch geführt. Ich wünschte es mir so sehr, dass ich es irgendwann sogar ein bisschen glaubte.

Dann packte ich mein Lunchpaket aus und teilte es mit Fabiu. Nach großen Bissen in das Brot schmatzten wir in dem klapprigen Wagen so vor uns hin, bis wir nach etwa einer Stunde Fahrt über die östlichen Ausläufer der Karpaten das Flachland erreichten. Wir fuhren nun die ersten Kilometer durch die Region Moldova, wo der gleichnamige Fluss eine weite, flache Ebene durchfließt. In Cristeşti überquerten wir dieses breite, aber recht gemütlich fließende Gewässer und ich sah das erste Mal ein Schild in Richtung Iaşi. Der Name der Region und des Flusses ist nicht zu verwechseln mit dem Staat Republica Moldova, dessen Staatsgrenze ich erst die nächsten Tage erreichen würde.

Wir fuhren auf leicht erhöhten, schnurgeraden Straßen durch eine endlose Ebene aus Ackerflächen, die von einem weit verzweigten Kanalsystem bewässert wurde. Das gleichmäßige Netz aus Wasserläufen zog sich bis zum Horizont und verlieh der Landschaft eine ruhige, geordnete Weite. Immer häufiger sah ich nun auch Nummernschilder aus der Ukraine und Russland. Es gab vermutlich unzählige Auffassungen davon, was Europa eigentlich sei, doch hinter den östlichen Karpaten fühlte es sich so an, als lägen die vertrauten Kulturen, mit denen man so vieles teilt, plötzlich weit entfernt.

Nach einer Weile machte Fabiu wieder auf sich aufmerksam: „Ma duc la Târgu Frumos!“ Mittlerweile wusste ich, was er mir damit sagen wollte. Als ich auf der Karte die genannte Stadt entdeckte, erkannte ich, dass sich Iaşi von dort aus nur etwa fünfzig Kilometer entfernt befand. Ich nickte, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Mulţumesc, Fabiu!“ Eine kleine Wolke Holzstaub flog in die Höhe, die ich durch das Öffnen meines Fensters vorsichtig herausbat.

Am östlichen Ortsausgang der Stadt verabschiedeten wir uns mit einem herzlichen Händeschütteln, das deutlich länger als gewöhnlich dauerte. Dann zog er meine Hand zu sich, sagte etwas auf Rumänisch und ließ erst los, als ich ihn umarmte. Als er sich mit seinem durch Eichenholz tiefergelegten Wagen wieder in Gang setzte, hupte er noch ein paar Mal. Die Hupe stockte aber immer wieder und brachte nur stakkatoartige Geräusche heraus, was ich ziemlich amüsant fand.

„Die letzten Kilometer nach Iaşi sind jetzt nur noch reine Formsache“, dachte ich, als ich die Menge der vorbeifahrenden Autos wahrnahm. Doch bevor ich mich wieder an die Straße stellte, suchte ich noch nach einem Schlafplatz für die Nacht, wie ich es in einer größeren Stadt eigentlich immer tat. Über eine Plattform im Internet fand ich Dacian, der angab, dass er schon einmal in Berlin gewohnt hatte und nun im Westen von Iaşi als Übersetzer arbeitete. Es war für mich immer wieder erstaunlich, welche Vorteile das Internet in Bezug auf das Reisen bot, denn Dacian antwortete direkt und so hatte ich innerhalb von fünfzehn Minuten eine Anlaufstelle organisiert. Trotz meiner eher anstrengenden Nacht zuvor und dem zurückliegenden Fußmarsch strotzte ich nur so vor Energie, Motivation und Vorfreude auf ein warmes Plätzchen zum Schlafen.

Ich stellte mich an die Straße, lehnte meinen Rucksack an die Beine und musste meine Atmung immer wieder an die Abgaswolken der Fahrzeuge anpassen. Mittlerweile war ich darin bereits geübt und hatte es sozusagen im Blut. Nach nur wenigen Minuten hatte ich das Glück, in einen weißen Transporter hüpfen zu dürfen. Der Fahrer grüßte mich zwar kurz, telefonierte aber über die Freisprecheinrichtung auf Russisch mit seiner Familie und kümmerte sich danach kein bisschen mehr um mich.

Mir war das nur recht. Ich schaute aus dem Fenster und wunderte mich zwischendurch über riesige Werbeplakate, auf denen ein berühmter deutscher Rennfahrer[1] aus den Nullerjahren Werbung für Öl machte. Dem rostigen Zustand dieser Werbetafeln nach zu urteilen waren diese wahrscheinlich genau so alt wie die erfolgreiche Ära dieses Fahrers. Etwa zehn Plakate später erreichten wir endlich Iaşi und ich wurde dort an einem großen Parkplatz eines Supermarktes außerhalb Stadt herausgelassen. Ich wollte mich gerade von meinem Mitnehmer verabschieden, da verschwand dieser schon in dem Supermarkt und befand es offensichtlich als unnötig, sich voneinander zu verabschieden. „Solche Fahrten musste es auch mal geben“, dachte ich. Angesichts der Tatsache, dass ich noch vor Einbruch der Dunkelheit bei meinem Gastgeber ankommen wollte, war ich für diese schnelle und unkomplizierte Abwicklung sogar durchaus dankbar.

Mit einer alten Tram, die mit ihren zerrissenen Ledersitzen und Holzgriffen noch viel Charme besaß, fuhr ich zu der Adresse, die mir Dacian per Sms geschickt hatte. Mir fiel auf, dass es immer wieder diese interessante Mischung aus verschiedenen Zeitepochen gab. Waren es in der präsozialistischen Zeit sehr prunkvolle, verzierte Steinbauten (die typischen Gründerzeitbauten, wie wir sie auch aus Deutschland kennen), lief ich ebenso an einfachen, fast ärmlichen Hütten mit geräumigen Gärten zur Selbstversorgung vorbei. Direkt daneben befanden sich schier endlose Straßenzüge voll grauer, pragmatischer Wohnblöcke aus der Zeit ’47 bis ’89. Schließlich gab es noch die grau-weißen, aber sehr gepflegten, zeitgemäßen Häuser aus der westlich orientierten postsozialistischen Zeit.

Nach einer Stunde Fußmarsch durch Straßen voller Autos erreichte ich einen Wohnblock, der von außen ziemlich heruntergekommen wirkte, von innen jedoch sauber und gepflegt war. Hier hingen sogar selbst gemalte Bilder in verzierten Bilderrahmen an den Wänden, auf denen Szenen aus Iaşi abgebildet waren. Ein wenig aufgeregt betätigte ich die Klingel und direkt öffnete mir ein groß gewachsener Mann um die dreißig Jahre die Tür

Dienstag, der 3. September

Prasselnder Regen und heftiges Donnern weckten mich gegen fünf Uhr morgens. Ich drehte mich noch einmal auf die andere Seite, zog die dicke Decke über mich und lauschte den Geräuschen des Gewitters, war froh, nach der Erfahrung in Bosnien dieses Mal an einem trockenen Platz zu sein. Unaufhörlich prasselte der Regen auf das Blechdach und rann die teilweise undichten Rohre hinunter. Da das Haus nicht besonders gut isoliert war, wirkte alles sehr nah, ziemlich laut und beinahe greifbar. Die Nähe der Geräusche steigerte die Gemütlichkeit, hinderte mich jedoch daran, wieder einzuschlafen. Trotzdem verging die Zeit wie im Flug. Um halb sieben war es immer noch dunkel, dichte Wolken schirmten jedes Sonnenlicht ab und im Haus herrschte eine auffallende Stille. Erst als ich auf die Uhr schaute, bemerkte ich, dass es bereits zehn Minuten vor sieben war.